Ich widme dieses Buch meinen Eltern, die als meine Schulzengel in der Zeit der Not versucht haben, mich vor allem Bösen zu bewahren, meinen Schmerz zu lindern, meinen Hunger zu stillen und meine Ängste zu besänftigen; Ruth und Tommy und den mehr als anderthalb Millionen jüdischer Kinder des Holocaust, die nun Sterne in der Nacht sind; allen Kindern der Welt, die die Welt mit ihrer Liebe erleuchten.

Inge Auerbacher, geboren 1934 in Kippenheim, war von ihrem siebten bis zu ihrem zehnten Lebensjahr (1942-1945) im Konzentrationslager Theresien-stadt in der Tschechoslowakei inhaftiert. 1946 wanderte sie mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten von Amerika aus und lebt seither in New York. Sie arbeitet heute als Chemikerin.

Mirjam Pressler, geboren 1940 in Darmstadt, besuchte die Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt und lebt heute als freie Autorin und Übersetzerin in München. Viele ihrer Kinder- und Jugendbücher erschienen bei Beltz & Gelberg. Für ihr Werk wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Inge Auerbacher

Aus dem Amerikanischen von Mirjam Pressler

Mit einer Zeittafel von Franz Josef Schütz

Ich bin ein Stern kam auf die Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis 1991 und auf die Auswahlliste zum Gustav-Heinemann-Preis 1991.

Zu Ich bin ein Stern gibt es ein Lehrerbegleitheft, erhältlich beim BELTZ Medien-Service, Postfach 100565, 69445 Weinheim ISBN 3 407 99068 5

www.beltz.de Beltz & Gelberg Taschenbuch 136 © 1990, 1992 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz ■ Weinheim Basel Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 1986 by Inge Auerbacher Die Originalausgabe erschien u.d.T. / am a Star bei Simon & Schuster, New York Aus dem amerikanischen Englisch von Mirjam Pressler Neue Rechtschreibung Einband (unter Verwendung eines Fotos von Inge Auerbacher): Wolfgang Rudelius/Max Bartholl Gesamtherstellung: Druckhaus Beltz, Hemsbach Printed in Germany ISBN 3 407 78136 9 12 13 14 07 06 05

Inhalt

Die Anfänge 9 Meine Geschichte 21 Ein Ort der Finsternis 42 Die Befreiung 78

Zeittafel 93 Bücher zum Weiterlesen 102 Abbildungsnachweis 104

Ich bin ein Stern

Sterne am Himmel, ein Stern auf der Brust, Mama, ich weiß, ich hab's längst gewusst, Kein Zeichen der Schande ist er, mein Stern, Ich trag ihn mit Stolz, ich trage ihn gern.

Ein Stern als Lohn, der höchste Preis, So war es immer, ja, Papa, ich weiß. Es ist mir egal, was die anderen sagen, Ich will ihn für mich und trotz allen tragen.

Ich bin ein Stern

Wenn sie über mich lachen, wenn sie mich schelten, für mich soll der Stern etwas anderes gelten. Sie starren mich an, sie zeigen auf mich, Sie sind ohne Stern, der Stern bin ich.

Sie sind von Gott, die Sterne der Nacht. Auch mich, auch mich hat er gemacht. Weine nicht, Mama, hör mein Versprechen, Niemand wird meine Seele zerbrechen.

Ich bin ein Stern

Meine Puppe Marlene und ich wanderten zusammen durch diese lange Nacht. Sie war immer an meiner Seite, niemand konnte uns trennen. Wir stützten einander in unserer Angst. Während die Peitschen knallten, hörte ich ihre Schreie. Ich hielt sie im Arm und versuchte mit aller Kraft, sie vor Unheil zu schützen.

Wir erlebten eine Zeit der Gewalt. Wir waren schuldlose Gefangene. Doch auch in der größten Verzweiflung wusste ich immer, dass sie da war.

Wir trösteten uns gegenseitig. Sie war das Kind und ich die Mutter. Mir ging es besser, wenn sie neben mir war, und ich hatte Angst, jemand könnte sie mir aus den Armen reißen. Aber trotz aller Schwierigkeiten haben wir beide überlebt.

Jetzt ist sie abgenutzt, ihre Glieder sind ausgeleiert. Ihre Kleider vom Alter zerschlissen. Sie schaut mich noch immer mit liebevollen Augen an, voller Wärme, unzerstört durch die Zeit.

Ich habe sie sorgfältig verpackt und nun liegt sie in einer Schachtel. Nur sie kennt meine Geheimnisse und erinnert sich an die vielen Gestern.

Die Anfänge

Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind immer ungeduldig auf meinen Geburtstag gewartet habe. Die Geburtstage waren immer ganz besondere und sehr glückliche Tage. Das heißt, das war so bis zu meinem siebten Geburtstag.

Ich war im Jahre 1942 sieben Jahre alt, als ich mit meinen Eltern in ein Konzentrationslager in der Tschechoslowakei deportiert wurde. Meine nächsten drei Geburtstage standen im Zeichen eines Alptraums.

Von fünfzehntausend Kindern, die zwischen 1941 und 1945 im Konzentrationslager Theresien-stadt in der Tschechoslowakei eingesperrt waren, haben ungefähr hundert überlebt. Ich bin eines von ihnen. Mindestens anderthalb Millionen Kinder wurden von den Nazis ermordet. Die meisten von ihnen nur deshalb, weil sie Juden waren.

Viele Jahre sind seit jenen Ereignissen in meiner Kindheit vergangen, doch manchmal versetzen mich ganz bestimmte Dinge in die Vergangenheit zurück, Dinge wie eine Uniform, hohe schwarze

* Deportation: Zwangsverschickung in Ghettos, Konzentrationslager und Vernichtungslager

Stiefel oder das Pfeifen einer Eisenbahnlokomotive. Während eines Urlaubs in Kanada weckte der Anblick der alten Festungsmauern in der Stadt Quebec solche Erinnerungen in mir. Die hohen, roten Backsteinmauern schienen sich um mich zu schließen. Ich hatte Angst. Es war, als wäre ich wieder in der Tschechoslowakei. Das Gestern wurde zum Heute. Das war nicht mehr Quebec, es war Theresienstadt. Und ich war wieder in der Zeit, als der Alptraum begann.

Ich wurde am 31. Dezember 1934 in Kippenheim geboren, einem Dorf in Süddeutschland. Kippenheim liegt am Fuß des Schwarzwalds, nicht weit

von den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz. Die ungefähr zweitausend Einwohner bestanden aus etwa sechzig jüdischen und fast vierhundert fünfzig katholischen und evangelischen Familien. Meine Familie war nicht reich, aber auch nicht arm. Papa besaß ein Textilgeschäft. Seit mindes

tens zweihundert Jahren hatten Juden in Kippenheim gelebt. Ich war das letzte jüdische Kind, das dort geboren wurde.

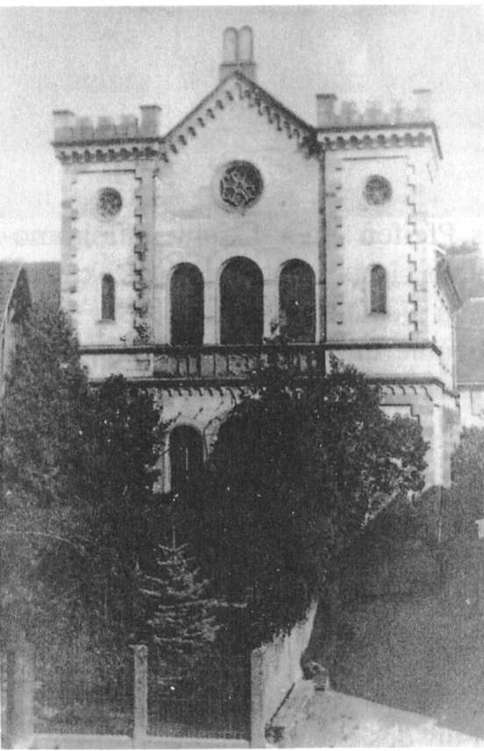

Die Synagoge, wie man das jüdische Bet- und Versammlungshaus nennt, war das Zentrum unseres Lebens. Ich erinnere mich noch gut, wie schön sie war. Die prachtvollen Kronleuchter zogen immer meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich hatte auch jedes Mal ein besonderes und seltsames Gefühl, wenn ich Kantor Schwab unsere hebräischen Gebete singen hörte. Die meisten Juden von Kippenheim besuchten den Schabbatgottesdienst am Samstagmorgen. An unseren Feiertagen herrschte

immer eine festliche Atmosphäre und wir trugen unsere besten Kleider. Es war üblich, dass man sich nach dem Besuch der Synagoge gegenseitig besuchte und einen Fremden zu sich nach Hause zum Essen einlud.

Purim war ein sehr wichtiges Fest für mich, als ich ein kleines Mädchen war. Zeitlich liegt es ganz nahe bei Fastnacht und die Kinder verkleiden sich auch dabei. Zusammen mit den anderen jüdischen Kindern von Kippenheim, die alle kostümiert waren, gingen wir zu den jüdischen Häusern im Dorf, sangen ein Lied oder sagten ein Gedicht auf und wurden dafür mit Süßigkeiten belohnt.

Purim wird zur Erinnerung an die Rettung der Juden im alten Perserreich gefeiert. Esther, die jüdische Frau des Königs Ahasverus, hatte vom Plan des Großwesirs Hamman erfahren, alle Juden töten zu lassen.

Ein anderer wichtiger Feiertag ist bei Kindern sehr beliebt. Das ist Chanukka, das Weihefest. Es wird im Dezember gefeiert und dauert acht Tage. Das Chanukka-Fest erinnert an den Sieg der Makkabäer über das Seleukidenreich im Jahre 164 v.Chr. und die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem. Judas Makkabäus fand ein Ölfläsch-chen, dessen Inhalt reichte, um den siebenarmigen Leuchter im Tempel einen Tag lang brennen zu lassen. Doch ein Wunder geschah und der Leuchter brannte acht Tage. An diesen acht Feiertagen wird nun ein besonderer achtarmiger Chanukkaleuchter verwendet. Jeden Abend wird eine Kerze mehr angezündet, bis alle brennen, und dann bekommen die Kinder Geschenke. Ich war immer sehr glücklich, wenn dieser Feiertag nahte, und wartete voller Vorfreude auf die Geschenke, so wie es christliche Kinder an Weihnachten tun.

Unter der jüdischen Bevölkerung in Kippenheim bestand eine starke Verbundenheit. Wir fühlten uns, als wären wir alle Mitglieder einer weit verzweigten Familie. Viele der christlichen Einwohner im Dorf waren Bauern, während die Juden kleine Läden hatten und mit Textilien oder Vieh handelten. Wir waren eine freundliche Gemeinde, und beide, Christen und Juden, fühlten sich als deutsche Bürger, in Frieden und Krieg.

Papa war im Ersten Weltkrieg Soldat der deutschen Armee gewesen. Er war erst achtzehn Jahre alt, als eine feindliche Kugel seine rechte Schulter traf und ihn schwer verwundete. Für Tapferkeit vor dem Feind und den Dienst an seinem Volk war er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden.

Ich war das einzige Kind von Berthold und Regina Auerbacher. Papas Familie hatte sich vor ungefähr zweihundert Jahren in Kippenheim niedergelassen.

Die meisten Mitglieder unserer Familie verdienten ihren Lebensunterhalt als Viehhändler, ein Beruf, der in Süddeutschland von vielen Juden ausgeübt wurde. Papas Großvater hatte das große Haus gekauft, in dem Papa und ich geboren worden sind. Es war ein Haus mit einer besonderen Geschichte und geschmückt mit einer Tafel mit folgender Inschrift: Geburtshaus Unseres Großen Wohltäters Johann Georg Stulz von Ortenberg, 1771-1832. Stulz war ein Schneider gewesen, der in England zu

Papa als deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg

Namen und Reichtum gelangt war. Es gab auch ein Stulz-Denkmal. Eines meiner Lieblingsspiele als Kind war, um das Denkmal in Kippenheim herumzulaufen, das von allen zärtlich Türmle genannt wurde.

In Kippenheim lebten viele Auerbachers und wir waren alle miteinander verwandt. Mama war in Jebenhausen geboren worden, einem noch kleineren Dorf etwa zweihundert Kilometer entfernt. Ihr Vater war ebenfalls Viehhändler gewesen. Papas Eltern waren ein paar Jahre vor seiner Hochzeit mit Mama gestorben. Drei seiner verheirateten Schwestern lebten in anderen Teilen Deutschlands, die vierte in Frankreich. Zwei Schwestern hatten je zwei Kinder. Das waren meine älteren Vettern und Kusinen Hella, Werner, Heinz und Lore. Mamas einziger Bruder war ebenfalls verheiratet und lebte ein paar Stunden von uns entfernt.

Berthold Auerbach (eigentlich hieß er Moses Baruch Auerbacher), ein Mitglied meiner Familie, war im 19. Jahrhundert einer der beliebtesten deutschen Volksschriftsteller gewesen und seine Geschichten vom Schwarzwald hatten ihn weltbekannt gemacht.

Papa besaß ein großes schwarzes Auto und ich fuhr sehr gerne damit. Ich fühlte mich als etwas Besonderes, wenn ich neben ihm sitzen durfte. Vor allem liebte ich die langen Fahrten, wenn wir meine Großeltern in Jebenhausen besuchten.

Wir waren eine glückliche Gemeinde in Kippenheim, bis der Frieden unseres ruhigen Dorfes zerstört wurde. Am 9. November 1938 fanden in ganz Deutschland heftige Krawalle gegen die Juden statt. Dieses Ereignis wurde Kristallnacht genannt und markiert den Beginn des Terrors, der sieben Jahre anhalten sollte und in dem sechs Millionen Juden ermordet wurden.

Ich war damals noch nicht einmal vier Jahre alt.

Meine Geschichte

Ich erinnere mich noch gut an den Novembertag im Jahr 1938, als Papa und Großvater in das Konzentrationslager Dachau geschickt wurden. Es war am Tag nach der so genannten Kristallnacht. Großmutter und Großvater waren gerade bei uns in Kippenheim zu Besuch und erlebten zusammen mit uns den unvergesslichen Schrecken.

Es war ein kalter Morgen. Großvater war früh aufgestanden, um am Morgengottesdienst in der Synagoge teilzunehmen. Wir anderen wurden aus unserem friedlichen Schlaf durch ein lautes Klopfen an der Haustür geweckt. Es war die Polizei. Sie brachten eine Vorladung für meinen Vater, er solle sich sofort im Rathaus melden. »Alle jüdischen Männer sind jetzt verhaftet«, sagten sie. Großvater war in der Synagoge von seinen Gebeten weggerissen und festgenommen worden und zusammen mit allen anderen jüdischen Männern aus Kippenheim wurden Papa und Großvater mit dem Zug in das Konzentrationslager Dachau gebracht.

Sie erzählten uns später, wie sie durch das Tor mit der verlogenen Aufschrift »Arbeit macht frei« gehen mussten. Doch Dachau war kein Arbeits-

lager, sondern ein Ort der Folter und der Qual. Die Gefangenen mussten alle ihre Sachen ausziehen und von nun an die blau-weiß gestreifte Konzentra tionslagerkleidung tragen. Papa und Großvater wurden in der Baracke 16 untergebracht, wo sie zusammengedrängt mit vielen anderen, auf Stroh matratzen auf dem Fußboden schliefen.

Jeden Morgen mussten sie zum Appell erschei nen und in der schlafanzugähnlichen Uniform stun denlang in der bitteren Kälte stillstehen. Wenn ein Häftling auch nur versuchte, sich während des Ap pells die Nase zu putzen, wurde er angeschrien geschlagen oder mit eiskaltem Wasser abgespritzt. Auch Papa musste das einmal erleiden.

In Kippenheim waren nur die Frauen und Kinder der jüdischen Familien zurückgeblieben. Sie waren schutzlos den Steinwürfen der randalierenden jungen Burschen und Männer ausgeliefert, die an diesem schrecklichen Tag wild schreiend durch die Straßen rannten. Nicht ein jüdisches Haus blieb unberührt.

Ich erinnere mich genau an das Geräusch von splitterndem Glas. Mama und unser christliches Dienstmädchen liefen ins Wohnzimmer, um zu sehen, was passiert war. Neugierig folgte ich ihnen. Überall auf dem Fußboden lag zerbrochenes Glas. Als das Dienstmädchen die Verwüstung sah, bekam sie Angst und verließ rennend unser Haus.

Wir hörten, wie einer der jungen Rowdys sagte: »Der Kronleuchter hängt noch. Los, den müssen wir kriegen!« Auch als sie ihr Ziel getroffen hatten, hörten sie nicht auf. Ein großer Ziegelstein flog durch das bereits zerbrochene Fenster dicht an meinem Kopf vorbei. Mama hatte mich gerade noch rechtzeitig weggezogen. Sie spähte aus dem Fenster und sah voller Entsetzen, dass die Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten von der Spitze unserer Synagoge geworfen wurden. Mama und Großmutter packten mich an der Hand, wir flohen aus dem Haus und suchten Sicherheit in der Scheune im Hinterhof.

Draußen war überall lautes Getöse. Wir hörten, wie an das große Hoftor gehämmert wurde, und fürchteten, der Mob würde das Tor aufbrechen und uns finden. In der Dunkelheit der Scheune drängten wir uns dicht aneinander. Plötzlich wurde es still. Wir warteten noch einige Stunden in unserem Versteck. Erst als es dunkel war, verließen wir die Scheune und verbrachten die Nacht im Haus jüdischer Nachbarn. Auch dort war alles mit Glasscherben übersät.

Ein Mitglied der SA, der Sturmabteilung, klopfte am frühen Morgen an die Tür. »Hier sind die Kragen und Krawatten von euren Männern«, sagte er. Mama bekam fürchterliche Angst und fragte: »Leben sie noch?« Der SA-Mann antwortete: »Das weiß doch ich nicht.«

Angst und Trauer erfasste die verzweifelten Frauen. Mama und Großmutter beschlossen, in unser Haus zurückzugehen. Die Synagoge war schwer zerstört, alle Schaufensterscheiben von jüdischen Geschäften waren zerbrochen. Der Sturm war vorbei, doch eine unheimliche Stille lag über allem. Keiner unserer christlichen Bekannten zeigte Mitleid mit unserer schrecklichen Lage.

Alle Fenster mussten mit Brettern vernagelt werden, um den kalten Novemberwind abzuhalten. Die Läden waren geschlossen. Das zerbrochene Glas wurde sorgfältig entfernt und die neuen Fenster mussten von den jüdischen Hausbesitzern selbst bezahlt werden.

Wie dankbar waren wir, als Vater und Großvater ein paar Wochen später wieder nach Hause kamen. Sie sprachen nur leise darüber, wie sie dort, an diesem schrecklichen Ort, geschlagen und misshandelt worden waren. »Das Kind soll solche Sachen nicht hören.« Bald danach wurde Papa sein Textil-geschäft weggenommen.

Es war Zeit, Deutschland zu verlassen. Aber wo hätten wir hingehen sollen? Die meisten Länder der freien Welt hatten ihre Tore vor uns verschlossen. Im Mai 1939 packten wir unsere Sachen und verkauften unser Haus. Wir verließen das Dorf und zogen zu meinen Großeltern nach Jebenhausen. Dieser Aufenthalt sollte nur vorübergehend sein, denn wir hofften noch immer, einen Weg zu finden, Deutschland zu verlassen. Großvater starb bald an gebrochenem Herzen. Seine Krankheit und die Enttäuschung über das Land, das er liebte, waren zu viel für ihn.

Trotz allem, was passiert ist, gehen einige meiner glücklichsten Kindheitserinnerungen auf die zwei Jahre zurück, die wir in Jebenhausen verbracht haben. Meine Großeltern und wir waren die einzige jüdische Familie, die noch in diesem Dorf von ungefähr zwölfhundert Einwohnern geblieben war. Die Kinder waren freundlich zu mir und gaben mir nie das Gefühl, abgelehnt zu werden. Ich wurde zu ihrer Anführerin, wenn wir durch die Straßen zogen und die Schlager jener Zeit sangen, die oft voller Nazipropaganda steckten. Der damalige Wahnsinn war ansteckend. In unserer kindlichen

Unschuld verstanden wir die Bedeutung dieser Lieder nicht.

Ich erinnere mich an die besonderen Vorbereitungen für Schabbat und unsere Feiertage. Der jüdische Schabbat fängt freitags mit dem Sonnenuntergang an und endet am Samstagabend. Schabbat ist ein Tag der Ruhe und des Gebets und Freunde und Bekannte besuchen einander.

Großmutter und ihr Dienstmädchen Therese bemühten sich immer sehr, dass das Haus am Schabbat gründlich sauber war. Sie bereiteten mindestens zwei Kuchen vor und aus dem gleichen Teig außerdem zwei »Barches«. Das ist ein besonderes Weiß-brot, ein mohnbestreuter Zopf, der an Schabbat und anderen Feiertagen gegessen wird. Da es im Haus keine Möglichkeit gab, Kuchen und Brot zu backen, mussten sie zum Bäcker gebracht werden. Ich

erinnere mich, dass ich jeden Freitag einen Ku-chen in meiner eigenen kleinen Kuchenform ba-cken durfte. Stolz half ich, die Kuchen und das Brot die Straße hinunter zur Bäckerei Veil zu tragen.

Nachmittags wurde eine große Menge Wasser heiß gemacht. Wir badeten alle nacheinander in einer kleinen Wanne in der Küche. Danach zogen wir unsere Schabbatkleidung an.

Der Tisch war prächtig gedeckt mit einer weißen Damastdecke und dem besten Geschirr und dem Silberbesteck meiner Großmutter. Am oberen Tischende standen zwei Kerzenständer, und bevor es dunkel wurde, zündete Großmutter die Kerzen an und sprach ein Gebet. Ihr Gesicht schien in dem warmen Licht der Flammen noch schöner zu werden. Papa und Mama legten nacheinander ihre Hände auf meinen Kopf und segneten mich. Ich küsste meine Eltern und Großeltern und wir alle sagten »Gut Schabbes« zueinander. Großvater hob das bestickte Deckchen hoch, das die Barches bedeckte, schnitt ein Stück ab, bestreute es mit Salz und sagte den Segen für das Brot. Dann bekamen wir auch ein kleines Stück und wiederholten seine Worte. Er hob einen silbernen Kelch, sagte den Segen für den Wein und trank. Auch wir bekamen einen Schluck und sprachen seine Worte nach. Dann wurde Hühnersuppe mit Nudeln hereingebracht, und Großmutter sagte »Mahlzeit«. Das Hauptgericht bestand üblicherweise aus Rindfleisch mit frisch geriebenem Meerrettich, Kartoffelsalat und grünem Salat.

Da die Religion den Juden verbietet, am Schabbat zu fahren, gingen wir zu Fuß nach Göppingen, um dort am Gottesdienst in einem jüdischen Haus teilzunehmen, das nun als Synagoge diente. Die große Synagoge in Göppingen war in der Kristallnacht zerstört worden.

Obwohl in Jebenhausen nur wenig vom Antisemitismus zu spüren war, hatten meine Großeltern die religiösen Bräuche immer nur vorsichtig ausgeübt. In der jüdischen Religion wird an Sukkot, dem Laubhüttenfest, an die vierzig Jahre dauernde Wanderung von Moses mit den Juden durch die Wüste erinnert. An diesem Fest wird eine symbolische Hütte, eine Sukka, aus Schilfrohr, Zweigen und Gras errichtet. Das Innere der Hütte wird mit bunten Ornamenten, Früchten, Gemüse und Herbstblumen geschmückt. Im Haus meines Groß-vaters wurde das Dach einer Mansarde abgetragen und das Zimmer in eine Sukka verwandelt. Obwohl von außen nichts zu sehen war, wagten wir nach dem Tod meines Großvaters nicht mehr, die-ses Fest in der Sukka zu feiern, auch nicht auf diese heimliche Art.

Jeden Tag wurden neue einschränkende Bestimmungen erlassen. Juden mussten alles Gold und Silber abliefern. Sie mussten ihrem Namen den Vornamen Israel oder Sara hinzufügen. Ich hieß danach Inge Sara Auerbacher. Einige Bewohner von Jebenhausen ließen sich von diesen antisemitischen Gesetzen nicht abschrecken und hielten an ihrer Freundschaft mit uns fest, obwohl den Christen der Umgang mit Juden verboten war. Einige Bauern versorgten uns auch weiterhin mit Lebensmitteln.

Unsere geliebte christliche Freundin Therese, die über zwanzig Jahre lang als Dienstmädchen im Haus meiner Großeltern gearbeitet hatte, stellte nachts Essen hinter den Grabstein meines Großvaters, damit wir es uns morgens holen konnten. Es gelang ihr auch, einige unserer Besitztümer bis nach dem Krieg aufzuheben, unter anderem zwei Alben mit Familienfotos und einige Gebetbücher. Die Bilder in diesem Buch gehören zu dem, was sie für uns aufbewahrt hat. Die Leute, die uns halfen.

riskierten dadurch ihr Leben. Sie bewiesen sehr viel Mut.

Jüdische Kinder durften normale Schulen nicht mehr besuchen. Ich musste zu Fuß drei Kilometer nach Göppingen gehen und dann eine Stunde mit dem Zug nach Stuttgart zur Schule fahren. Das war die einzige jüdische Schule in der Gegend. Für diese Fahrt brauchte ich eine Sondererlaubnis, denn Juden durften sich nicht mehr frei bewegen.

Die Fahrt zur Schule wurde noch gefährlicher, als ab dem 1. September 1941 alle Juden den gelben Davidstern als Kennzeichen an ihrer Kleidung tragen mussten. Auf dem Stern stand das Wort »Jude« in nachgemachten hebräischen Buchstaben. Papa sagte mir, ich solle mich im Zug so hinsetzen, dass ich wie zufällig den gelben Stern verdeckte, obwohl es streng verboten war, das »Zeichen der

Schande« zu verbergen. Das gelang mir nicht im-mer und die anderen Kinder verhöhnten und pie-sakten mich. Einigen Menschen tat ich jedoch Leid. Eines Tages ließ eine Frau eine Tüte mit Brötchen neben meinem Sitz liegen. Sie muss Mitleid mit dem kleinen, sechsjährigen jüdischen Mäd-chen gehabt haben, das ganz allein eine so lange Fahrt zurücklegen musste.

Eines Morgens bemerkte ich eine Gruppe ärm-lich gekleideter Männer im Zug. Sie wurden von einem deutschen Soldaten bewacht und müssen Kriegsgefangene gewesen sein, die zur Zwangsarbeit gebracht wurden. Ich war neugierig und versuchte, ihren Gesprächen zuzuhören. Sie sprachen eine fremde Sprache und ich verstand kein Wort. Der Bewacher öffnete ein Essgeschirr und reichte es dem Gefangenen neben ihm, der sofort einen Löffel voll daraus nahm. Das Essgeschirr machte die Runde unter den anderen Gefangenen. Jeder nahm seinen Teil. Die Männer sahen dünn aus und schienen sehr hungrig zu sein. Sie taten mir Leid, und ich fragte mich, wohin sie wohl fuhren und welche Arbeit sie verrichten mussten.

Die »Endlösung«, der Plan der Nazis, alle Juden in Europa zu vernichten, begann für uns 1941.

Gerüchte über unsere »Umsiedlung« waren Tagesgespräch. Viele Juden machten verzweifelte Anstrengungen, Deutschland im letzten Moment zu verlassen, doch vergeblich. Alle Grenzen waren uns verschlossen.

Die Deportationen nach dem »Osten« begannen Ende 1941. Eines Morgens bekamen meine Großmutter, meine Eltern und ich den Transportbefehl. Vater war Kriegsversehrter des Ersten Weltkriegs und benutzte diese Tatsache für die Bitte, dass wir verschont würden. Für uns gelang es ihm, doch meiner Großmutter konnten wir nicht helfen. Sie und die meisten meiner Klassenkameraden wurden nach Riga in Lettland deportiert.

Ich werde nie den tränenreichen Abschied vergessen, als wir Großmutter nachschauten, wie sie die Stufen des Stuttgarter Bahnhofs hinunterging, bis sie unseren Blicken entschwunden war. Ich sah sie nie wieder. Fast alle dieser unglücklichen Menschen wurden Opfer der »Einsatzgruppen« in einem Wald bei Riga. Sie mussten sich ihre eigenen Gräber graben, bevor sie erschossen wurden.

Wir mussten das Haus meiner Großeltern in Jebenhausen verlassen und wurden in einem der »Judenhäuser« in Göppingen einquartiert. Meine Eltern mussten für einen sehr geringen Lohn in einer Kor-sertfabrik arbeiten. Meine Schule in Stuttgart wurde geschlossen, bevor ich die erste Klasse beenden konnte.

1941 bekamen wir den Schrecken des Krieges täglich zu spüren. Nachts wurden wir oft vom Heulen der Sirenen geweckt, die mich immer sehr erschreckten. Die meisten Bomben der Alliierten fielen damals jedoch weit entfernt von dort, wo wir lebten.

a Inder aus den »Judenhäusern« in Göppingen. Mur ich (mit der gestreiften 1 IUt:e) habe den Krieg überlebt

Schließlich waren auch wir dran. Am 22. August 1942 wurden wir deportiert. Es gab keine Möglichkeit mehr, dem Transport zu entkommen. Ich war nun die Nummer XIII-1-408, eine Person ohne Staatsbürgerschaft. Wir packten unsere wenigen Habseligkeiten zusammen und folgten den sehr genauen Anweisungen, die wir erhalten hatten. Alles Geld wurde uns abgenommen. Die Polizei kam in die Wohnung. Mama wurde befohlen, die Schlüssel auf dem Esstisch zu hinterlassen. Dann sagte der Beamte: »Jetzt können Sie gehen.«

Wir wurden in der Turnhalle der Schillerschule in Göppingen zusammengepfercht und durchsucht. Meine größte Angst war, dass mir ein SS-Mann meine Puppe Marlene abnehmen würde. Sie war ein Geschenk meiner Großmutter, das einzige Erinnerungsstück, das ich an sie hatte. Die Beamten zogen Marlenes Kopf hoch, um zu sehen, ob irgendwelche Wertsachen in ihrem hohlen Körper versteckt wären, doch schließlich ließen sie mir die Puppe. Mit einem hölzernen Anstecker hatte ich jedoch nicht so viel Glück. Ein SS-Offizier fand Gefallen daran und riss ihn mir ab. »Das brauchst du dort nicht mehr, wo du hingehst!«, schrie er mich an. Den hölzernen Holländerjungen hatte mir Mama geschenkt und liebevoll angesteckt. Ich wehrte

mich, doch die klauenartigen Hände des ungeduldi gen Mannes waren stärker. Wusste er, wo ich hinge bracht werden sollte? Ich grüble oft, wer diesen Anstecker wohl bekommen hat. Hätte sich ein an

deres Mädchen wohl darüber gefreut, wenn es von mir gewusst hätte? Oder war dieses Stück meiner Vergangenheit einfach weggeworfen worden?

Von Göppingen wurden wir nach Stuttgart ge-bracht, wo sich der Hauptsammelplatz für Juden befand, die deportiert werden sollten. Ich war die Jüngste von den fast zwölfhundert Menschen die-ser Gruppe. Wir waren in einer großen Halle am Killesberg untergebracht, in der normalerweise Blumenausstellungen stattfanden. Zwei Tage schliefen wir dort auf dem nackten Fußboden.

Früh am Morgen wurden wir mit Lastwagen zu dem wartenden Zug im Stuttgarter Bahnhof gebracht. Wir wurden eng zusammengedrängt. Bewa-cher versiegelten den Zug und fuhren mit uns mit, um sicher zu sein, dass niemand entkäme. Wir frag-ten uns, ob wir unser Zuhause je wieder sehen würden. Je weiter der Zug nach Osten fuhr, desto mehr veränderte sich die Landschaft und wurde immer weniger vertraut. Die Bahnhöfe trugen seltsam klingende Namen und die Buchstaben hatten fremdartige Betonungszeichen. Wir hatten schon Inst unseren ganzen Proviant aufgegessen, den wir hatten mitnehmen dürfen. Doch weiteres Essen wurde nicht verteilt, außer ein bisschen Wasser. Ich

hatte Angst, war verschreckt und der Bauch tat mir weh.

Zwei Tage später beendeten laute Rufe unsere Fahrt. Wir kamen am Bahnhof von Bohusovice an. »Alles wegwerfen, außer der Bettrolle und dem Essgeschirr - los, marschieren, kein Widerstand!« Wachleute mit Peitschen und Gewehren umringten uns. Wir waren alle müde und hatten Angst. Ein paar alte Leute, die nicht mehr so gut auf den Beinen waren, stürzten. Ihre Hilfeschreie erfüllten die

Luft. Viele von ihnen starben auf dem Weg. Meine Eltern gingen jeder auf einer Seite von mir, um mich vor Schlägen zu schützen. Ich hielt meine Puppe fest im Arm. Wir gingen ungefähr drei Kilo-meter und wurden durch einen Bogeneingang in eine große Kaserne getrieben. Dann waren hohe Mauern um uns.

Ein Ort der Finsternis

Unser Ziel war Theresienstadt, ein Konzentrationslager in der Tschechoslowakei, ungefähr sechzig Kilometer nördlich von Prag. Theresienstadt war 1780 von dem Habsburger Kaiser Joseph II. im Angedenken an seine Mutter, die Kaiserin Maria Theresia, erbaut worden. Die Garnison war von den Militärs in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verlassen worden und Zivilisten hatten sich in ihr niedergelassen. Sie befand sich inzwischen in einem sehr schlechten Zustand.

Am 10. Oktober 1941 hatten Reinhard Hey-drich, Adolf Eichmann und andere hochrangige Nazigrößen Theresienstadt als Durchgangslager für Juden vor ihrer Vernichtung im Osten bestimmt. Die Nazis tarnten das Lager für Propagandazwecke als »Musterghetto«. Die ersten Juden, die im November 1941 dort hingeschickt wurden, stammten aus der Tschechoslowakei. Ihnen folgten ältere Leute aus Deutschland und Österreich, von denen man annahm, sie würden ohnehin nicht mehr lange leben. Unter ihnen waren viele prominente Ärzte und Rechtsanwälte, mit Orden ausgezeichnete Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Welt-

krieg und bekannte jüdische Führer wie der Rabbi-ner Leo Baeck aus Deutschland. Ihre sofortige De-portation zu den Vernichtungslagern im Osten hätte Verdacht hervorgerufen. Schließlich kamen in Theresienstadt Juden jeden Alters an, aus Öster-reich, den Niederlanden, Dänemark und anderen europäischen Ländern, auch Menschen aus gemischten christlich-jüdischen Familien.

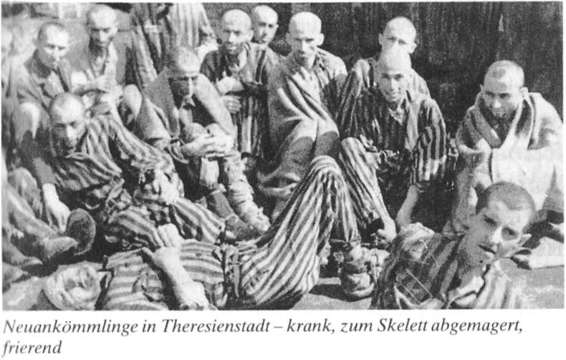

Ich erinnere mich an einen Transport von mindestens tausend Kindern aus Polen im Sommer 1943. Sie waren in Lumpen gekleidet und alle sehr abgemagert und schmutzig, viele von ihnen krank. Die SS befahl ihnen, in einem bestimmten Teil von

Theresienstadt in Quarantäne zu bleiben. Gerüchte verbreiteten, dass sie aus Bialystok in Polen kämen, wo sie hätten zusehen müssen, wie man ihre Eltern vor ihren Augen erschoss. Kurze Zeit später wurden sie in die Gaskammern in Auschwitz geschickt.

Theresienstadt bestand aus riesigen Backsteinkasernen, unterirdischen Zellen und alten, halb zerfallenen Häusern. Es war von der Außenwelt durch hohe Mauern, tiefe, wassergefüllte Gräben, Holzzäune und Stacheldraht völlig abgeschlossen. Die Verbindung nach draußen durch Radio, Telefon und Zeitungen war streng verboten. Bei seltenen Gelegenheiten sickerten jedoch Bruchstücke von Kriegsnachrichten ins Lager. Diese Gerüchte wurden »Latrinengespräche« genannt, weil die Gefangenen auf der Latrine, also auf der Toilette, Nachrichten austauschten. Die Geschichten veränderten sich oft in ihrem Inhalt, während sie sich im Lager verbreiteten.

Obwohl es verboten war, Kinder auf die Welt zu bringen, wurden doch einige hundert Kinder in den drei Jahren geboren, in denen ich in Theresienstadt war. Dieses Gesetz zu brechen bedeutete für beide, Mutter und Kind, normalerweise die sofortige Deportation in den Osten. Trotzdem hat wunderbarerweise eine Hand voll dieser Babys den Krieg und Theresienstadt überlebt.

Theresienstadt war ursprünglich für 7000 Men-schcn erbaut worden, doch manchmal wurden im Lager 60000 Gefangene zusammengepfercht. Ein jüdischer Ältestenrat wurde eingesetzt, der die Verwaltung der internen Angelegenheiten regelte. Vorsitzender dieser Gruppe war der »Judenältes-te Die wichtigste Aufgabe dieses Rates bestand darin, nach den Anweisungen der SS die Listen von Häftlingen für die Deportationen in den Osten zusammenzustellen. Theresienstadt stand unter der absoluten Herrschaft eines SS-Kommandanten.

Zwischen 1941 und 1945 sind insgesamt 140000 Menschen nach Theresienstadt geschickt worden; 88000 von ihnen wurden in die Vernichtungslager im Osten deportiert; 35000 starben in Theresienstadt an Unterernährung und Krankheit.

Nicht weit von dem großen Lager, in dem ich war, befand sich auf der anderen Seite des Flüsschens

Ohre ein kleines Lager, das »Kleine Festung« genannt wurde und ebenfalls zum Komplex Theresienstadt gehörte. Es war jedoch ein Militärgefängnis und hatte einen eigenen SS-Kommandanten. Außerdem diente es als Ort für Sonderstrafen wegen irgendwelcher Verfehlungen, die wir im großen

Lager begingen. Unsere Verbrechen bestanden zum Beispiel darin, dass wir Kartoffeln stahlen oder die Lebensbedingungen, wie sie »wirklich« waren, aufzeichneten. Die Kleine Festung verfügte über Einzelhaftzellen und einen Schießplatz. Es war ein schrecklicher Ort, der genauso gefürchtet wurde wie die Deportation nach dem Osten.

Theresienstadt war grausam. Die unmenschlichen Bedingungen brachten die niedrigsten und in anderen Fällen auch die edelsten menschlichen Verhaltensweisen zum Ausbruch. Hunger macht Menschen selbstsüchtig und reizbar.

Nach unserer Ankunft in Theresienstadt mussten

wir durch die »Schleuse« in einer

unterirdische Zelle, wo wir bei einer Körperkontrolle nach versteckten Wertsachen abgesucht wurden. Nach dieser Durchsuchung wurden wir ins Dachgeschoß der Dresdner Kaserne gebracht, einer besonders großen Militärbaracke aus Backstein mit Exerzier-plätzen und gähnenden Torbogen. Dort fand uns der »Engel in der Hölle«, Frau Rinder, eine Tschechin,

auf dem nackten Steinboden liegend. Sie fragte, ob in dem neu angekommenen Transport ein Kind sei. Finger deuteten auf mich.

Hunderte von Menschen irrten hoffnungslos in diesen dunklen, stickigen Räumen umher. Sie stolperten über die Toten, die mit Tüchern zugedeckt waren, und verloren sich in der Masse der Neuangekommenen. Frau Rinder war schon längere Zeit mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn Tommy in Theresienstadt. Diese gütige Frau, die wir vorher gar nicht gekannt hatten, gab mir eine Matratze, indem sie die ihres Sohnes halbierte. Herr Rinder hatte das Glück, in einer der Lagerküchen zu arbeilen, und konnte deshalb manchmal etwas von dem Essen, das er zusätzlich bekam, mit uns teilen. Eine liefe Freundschaft entstand zwischen uns, bis zum Herbst 1944, als die ganze Familie Rinder nach

Auschwitz deportiert wurde, zum Tod in den Gaskammern.

Unter diesen schrecklichen Bedingungen verloren manche Leute ihren Lebenswillen und brachten sich um. Einige Tage nach unserer Ankunft in Theresienstadt sah mein Vater einen Mann, der aus einer Dachluke der Dresdner Kaserne springen wollte. Papa gelang es, ihn an den Beinen zu packen und zurückzuziehen. Zu seiner Überraschung handelte es sich um einen alten Mann aus unserem Transport. Papa redete ihm ermutigend zu und nahm ihm das Versprechen ab, dies nicht wieder zu tun. Am nächsten Morgen lag ein zerschmetterter Körper leblos im Hof der Kaserne. Es war der alte Mann.

Bald nach unserer Ankunft wurden wir in andere Wohnbereiche umquartiert. Meistens wurden die Männer, Frauen und Kinder in getrennten Unterkünften untergebracht. Ich konnte glücklicherweise bei meinen Eltern im Quartier der Kriegsversehrten aus dem letzten Krieg bleiben. Besonders für Kinder war das Leben extrem hart und fremd. Wir schliefen auf dem Fußboden oder, wenn wir Glück hatten, auf Strohsäcken, eng zusammengepfercht auf zwei- oder dreistöckigen Pritschen. Die

Luft in den Räumen war schlecht und stickig im Sommer und eiskalt im Winter.

Wir wurden schnell erwachsen und selbständig. Die wichtigsten Wörter in unserem Sprachschatz waren: Brot, Kartoffeln und Suppe. Das ganze Leben drehte sich um Essen. Unsere knurrenden Mägen

erinnerten uns ständig an unsere gegenwärtige Lage. Wir sehnten uns nach unseren Freunden zu Hause, nach den Spielsachen, die wir hatten zurücklassen

müssen, nach einem weichen Bett und all den anderen, früher so selbstverständlichen Bequemlichkeiten.

Wir hatten nur wenige Spielsachen im Lager, da uns fast alle unsere Habseligkeiten bei der Ankunft abgenommen worden waren. Wir erfanden unsere eigenen Spiele und mussten uns dabei auf unsere Phantasie verlassen. Wir spielten, wer sich die üppigste Mahlzeit ausdenken konnte, die wir essen würden, wenn all das vorbei war. Berge von süßer Schlagsahne gab es da, gigantische Kuchen mit riesigen Erdbeeren. Und wir würden den ganzen Tag Schokolade und andere Süßigkeiten essen.

Unser Spielplatz war ein faulig riechender Abfallhaufen. Hier wühlten wir stundenlang herum, wateten knietief durch die weggeworfenen Sachen und hofften, einen Schatz zu finden. Manchmal hatten wir Glück und entdeckten ein Stück Schnur oder eine halb verfaulte Rübe, bei der man die verdorbenen Teile abschneiden und noch einen kleinen essbaren Schnitz übrig behalten konnte.

Ständig wurden Menschen nach dem Osten deportiert, auch viele Kinder. Einige ihrer Besitztümer fanden den Weg zu den Abfallhaufen, denn sie mussten fast alles zurücklassen, bevor sie die Güterzüge bestiegen, die sie zu den Gaskammern von Auschwitz brachten. Einmal fand ich eine Puppe ohne Arme und Beine. Ich war mir sicher, dass diese Puppe nicht wegen ihres armseligen Zustan-des weggeworfen worden war. Bestimmt hatte man das Mädchen gezwungen, ihren kostbaren Schatz zurückzulassen. Ich war traurig, als ich an das Mädchen dachte, das sich von seinem Spielzeug hatte trennen müssen. Ich fühlte mich schuldig, dass ich nun ihre Puppe besaß. Zum Glück hatte ich ja noch meine eigene Puppe, Marlene. Eine von Mamas Freundinnen nähte einen Rucksack für sie. Ich stopfte ihre wenigen Kleider hinein und hängte ihn ihr über die Schultern, genau so, wie ich es bei den Erwachsenen gesehen hatte. Marlene würde zum Transsport bereit sein, so wie jeder andere auch.

Eine meiner Freundinnen besaß ein tschechisches

Brettspiel. Keiner von uns verstand die fremden

Worte der Spielanleitung. Ich fand Gefallen daran und musste es einfach haben. Ich erinnere mich nicht mehr, gegen was ich es bei ihr ein tauschte,

aber endlich besaß ich dieses kostbare Spiel. Ich erfand meine eigenen Spielregeln dafür. Wenn man das Spiel zusammenlegte, waren beide Klickseiten leer. Papa nutzte das und malte mit einem Bleistift auf eine Seite ein Mühlespiel, auf die andere ein Damebrett. Ich war begeistert, dass ich Jetzt drei Spiele hatte. Ich sammelte nun eifrig schwarze und weiße Knöpfe, die ich von weggeworfenen,

schmutzigen Kleidern abriss, und benutzte sie als Spielsteine.

Wir veranstalteten Wettkämpfe, wer am geschicktesten die meisten Flöhe und Wanzen fangen konnte. Wer kletterte am schnellsten die Stockbet ten bis oben hinauf? Wer war am dünnsten und konnte die größte Anzahl sichtbarer Rippen vor weisen?

Unsere Eltern wurden böse, wenn wir herumrannten. Sie ermahnten uns immer wieder, unsere Kräfte nicht sinnlos zu vergeuden und auf unsere Schuhe aufzupassen.

Wenn wir an einem Leichenhaufen vorbeikamen, wandten wir uns ab, sangen ein Lied und versuchten, so zu tun, als wäre das alles nur ein Alptraum. Wir hofften, dass Gott uns nicht vergessen würde, wenn er seine Besitztümer im Himmel und auf Erden zählte, genau wie in dem deutschen Volkslied:

»Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken ziehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet, an der ganzen, großen Zahl, an der ganzen, großen Zahl.«

Wenn ich aus dem Zimmer schaute, konnte ich hoch oben unter einem Firstbalken Vögel sehen,

die dort ihr Nest gebaut hatten. Wie ich sie benei-dete! Sie konnten von all dem Elend davonfliegen, während ich eingeschlossen blieb.

Dreimal am Tag mussten wir mit unserem Blechge-

schirr in den Händen anstehen, um unsere Essens-ration aus den Gemeinschaftsküchen in Empfang

zu nehmen.

Die meisten Küchen befanden sich in den offenen

Höfen der riesigen Kasernen. Die Warte-schlangen waren immer sehr lang. Besonders im Winter war es schlimm, wenn man in der bitteren Kälte warten musste. Das Frühstück bestand aus Kaffee, einer schlammigen Brühe, die schrecklich schmeckte. Zum Mittagessen gab es eine Wassersuppe, eine Kartoffel, eine kleine Portion Rüben oder so genannte Fleischsoße. Das Abendessen bestand wieder aus Suppe. Bis die Leute die Kessel erreicht hatten, aus denen das Essen ausgeteilt wurde, waren sie so hungrig und erschöpft, dass sie ihre Portion sofort hinunterschlangen.

Suppe war unser Hauptnahrungsmittel. Sie kam in vielen Variationen, dick, dünn, mit und ohne Geschmack. Manchmal war es eine trübe Flüssigkeit, nur mit Kümmel gewürzt. Suppe bedeutete Leben, Genug Suppe füllte den Magen und stillte den na-

genden, schmerzhaften Hunger. Ich verschlang sie, auch wenn sie schlecht schmeckte. Die Menschen kämpften um die Suppe. Sie schoben und drängten sich, um eine zusätzliche Portion zu bekommen Manchmal stolperte jemand und Suppe spritzte über die Kleider. Einige der Suppenkessel waren sehr hoch, und die Leute beugten sich hinein

um die Suppenreste bis zum letzten Tropfen auszulöffeln,

auch auf die Gefahr hin, in den Kessel zu fallen.

Ich erinnere mich, dass Mama auf unserem wöchentlichen

Brotlaib ein Zeichen für jeden Tag einritzte,

um sicherzustellen, dass uns auch genug Brot für die ganze Woche blieb. Das war oft schwierig.

Wenn der Hunger zu sehr wehtat, schnitt sie mit schlechtem Gewissen ein kleines Stück in die Brotration des nächsten Tages hinein.

Geburtstage waren eine ganz besondere Herausforderung,

und wir versuchten, immer etwas Besonderes daraus zu machen. In einem Jahr bekam ich einen Kartoffelkuchen, so groß wie meine Handfläche, aus einer zerdrückten Kartoffel gemacht und mit einer Spur Zucker gesüßt. In einem anderen Jahr bekam meine Puppe Marlene neue Kleidung, aus Lumpen zusammengenäht. An meinem zehnten Geburtstag bestand mein Geschenk aus einem Gedicht, das meine Mutter extra für mich geschrieben hatte:

»Habt ihr alle schon vernommen?

Der 31. Dezember ist gekommen!

Es ist des Jahres letzte Wende,

Der Jahres-Tage letztes Ende.

Am wichtigsten all dieser Dinge

Ist der Geburtstag unsrer Inge.

Ich gratulier und wünsch das Beste

Zu deinem zehnten Geburtstagsfeste.

Bleib gesund, du Sonnenkind,

Dies heute meine Wünsche sind!

Du unser Glück und unsre Freude,

Dies offenbar ich gerne heute.

Bleib brav und werd ein tüchtiges Mädchen,

Bis sich wieder dreht das Rädchen

Und wir erlöst von allen Leiden,

Dann kommen wieder bessre Zeiten.

Dann hoffen wir alle, Oma zu sehen

Und wollen dann freudig nach Hause gehen!

Dir, liebe Inge,

gewidmet von deinen Eltern!

Theresienstadt, 31. Dezember 1944«

Der Geruch des Todes war überall. Viele alte Leute waren nach Theresienstadt geschickt worden. Sie konnten die schrecklichen Lebensbedingungen nicht ertragen und starben bald an Hunger und Krankheiten. Zweirädrige Handkarren wurden abwechselnd dazu benutzt, unser Essen zu transportieren und die Kranken und Toten wegzufahren.

Immer wieder gab es Epidemien wegen des Mangels an hygienischen Einrichtungen und weil wir viel zu dicht aufeinander leben mussten. Ratten, Mäuse, Flöhe und Wanzen waren eine ständige Ge-lahr für uns. Das Wasser musste von Hand aus verschmutzten Brunnen gepumpt werden.

Kurz nachdem wir in Theresienstadt angekommen waren, bekam ich Scharlach und verbrachte vier Monate in der Kinderabteilung des so genannten Krankenhauses. Wie alle Patienten war ich vom Rest des Lagers völlig isoliert. Zwei Kinder mussten sich ein Bett teilen, eins lag am Kopf-, das andere am Fußende. Ich teilte meines mit einem jüngeren Kind, das fast immer ins Bett machte. Der Raum sah aus wie ein Gefängnis mit zwei schmalen Fenstern, die etwas Licht hereinließen. Er war mit mindestens fünfzig Patienten schrecklich überfüllt.

Einige Kinder unterhielten sich in Sprachen, die ich nicht verstand. Die Farbe blätterte von den fliegenbedeckten Wänden. Über allem hing ein widerwärtiger Geruch, der nicht zu vertreiben war. Der Geruch des Todes.

Das hohe Fieber hatte mich arg mitgenommen und ich wurde sehr dünn. Meine größte Angst war, dass meine Eltern ohne mich in den Osten deportiert würden. Mir ging es von Tag zu Tag schlechter, immer mehr Komplikationen traten auf. Niemand glaubte mehr, dass ich am Leben bleiben würde. Nach der Scharlacherkrankung bekam ich rasch hintereinander die Masern, Mumps und eine doppelseitige Mittelohrentzündung. Ich wurde von Würmern geplagt, ich verlor meine Stimme und mein Körper war mit Eiterbeulen bedeckt.

Im Krankenhaus fand ich eine neue Freundin. Ada war eine deutsche Jüdin. Sie brachte mir ein neues Lied über Palästina bei, in dem das heutige

Israel liegt. Es erzählte von einem immer währenden

Paradies, in dem die Zedern des Libanon den Himmel küssen. Sie versprach mir, dass wir bald dorthin gehen würden. »Du musst nur noch ein bisschen durchhalten«, sagte sie immer wieder. Adas Traum wurde niemals wahr. Sie starb im Aller von neun Jahren in Auschwitz.

Kurz vor meinem achten Geburtstag wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Doch bevor ich zurück zu meinen Eltern durfte, wurde ich in einem großen Kübel mit einer Desinfektionslösung gewaschen, um wenigstens einen Teil meiner Läuse loszuwerden. Die Haare waren mir sehr kurz geschnitten worden, und Mama benutzte einen kleinen Kamm mit engen Zinken, die mir die Kopfhaut aufkratzten, damit ich die letzten Läuse vielleicht auch noch loswurde.

Schlimm waren auch die Latrinen. Bis heute denke ich noch an die schrecklichen Bauchschmerzen vom ständigen Durchfall und an den langen Weg zu den Gemeinschaftslatrinen, die immer überfüllt waren und keinerlei Privatsphäre boten.

Die meisten Erwachsenen im Lager wurden gezwungen zu arbeiten. Einige Frauen wurden ausgesucht, um Glimmer zu spleißen, der von den Nazis zur Waffenherstellung benutzt wurde. Dies galt als gute Arbeit, da sie die Leute manchmal davor bewahrte, in den Osten deportiert zu werden. Mamas erste Arbeit im Lager bestand darin, die Wäschc von Typhuspatienten zu waschen. Eines Tages entdeckte sie einen sehr hohen Haufen von Tüchern, die sie für schmutzige Bettlaken hielt. Als sie die Laken aufheben wollte, entdeckte sie zu ihrem Entsetzen, dass es sich um Leichen handelte, die damit zugedeckt waren. In Theresienstadt starben die Menschen wie Fliegen.

Mama ging es dann besser, als sie Krankenschwester im Altenkrankenhaus wurde. Oft wählte sie die Nachtschicht, weil sie dann eine Extraration Brot bekam. Ich erinnere mich daran, dass diese todkranken Leute Stöcke in den Händen hielten, um die Ratten abzuwehren, die manchmal zu ihnen in die Betten sprangen. Jede Nacht starb jemand und die angestellten Häftlinge teilten die zurückgebliebenen Essensrationen und die Kleidung untereinander auf.

Papa hingegen durchwühlte täglich die Abfallhaufen auf der Suche nach Kartoffelschalen und verfaulten Rüben. Wenn er großes Glück hatte, fand er ausgekochte Pferdeknochen, die wir noch einmal kochten, um auch die letzten Fettreste und Knorpel herauszubekommen.

Papa hatte immer gute Einfälle und versuchte, das Beste aus einer Situation zu machen. Bevor wir nach Theresienstadt abtransportiert worden waren,

hatte er sich einen kleinen Transportwagen ausgedacht, der uns das Gepäcktragen erleichtern

sollte. Der Wagen bestand aus einem eisernen Gefell und vier kleinen Rädern und konnte zusammengeklappt werden. Nach unserer Ankunft in Bohusovice war uns der Wagen samt Gepäck abgenommen worden. Eines Tages sah Papa im Lager einen Mann mit diesem Wagen. Die Transport-nummer, die er zu Hause sorgfältig aufgemalt hatte, war noch recht gut sichtbar. Wunderbarerweise hatte der Wagen seinen Weg hierher ins Lager gefunden. Es war nicht einfach, dem Mann klarzumachen, dass Papa der Eigentümer des Wagens war. Doch endlich gab er ihn uns zurück.

Papa benutzte den Wagen zum Transportieren der Kohlenstaubsäcke, die er den alten Leuten brachte, damit sie ihre Räume etwas wärmen konnten. Sie waren zu schwach, um sich ihren Brennstoff selbst zu holen. Für diese Arbeit wurde er mit kleinen Brotrationen oder ein paar Kartoffeln entlohnt. Der Wagen war schwer zu lenken und Papa kam oft mit blauen Flecken und Wunden an den Beinen nach Hause.

Für meine Puppe machte ich aus einem Pappkai ton ein Bett am Kopfende der obersten Pritsche, auf der ich schlief. Eines Tages entdeckte ich in dem Karton eine tote Maus, ebenfalls ein Opfer des Hungers. Noch nicht einmal eine Maus konnte genug Brotkrumen finden, um hierzu überleben.

Der Winter war die schlimmste Zeit für uns in Theresienstadt. Die überfüllten Kasernen und die Zimmer in den alten, verfallenen Häusern waren bis zum letzten Zentimeter mit zitternden Menschen belegt. Es gab nur einige wenige Öfen und die vertrieben kaum die bittere Kälte des böhmischen Winters. Heizmaterial war nur schwer zu bekommen. Kohlen waren rationiert und immer zu wenig. Meistens bestanden sie ohnehin nur aus Kohlenstaub. Alles, was man verbrennen konnte, landete im Ofen. Sogar Buchumschläge wurden verheizt. Die Seiten dienten als Toilettenpapier. Wie durch ein Wunder tauchten immer wieder einige Bücher im Lager auf. Aber dort, wo die größten Anstrengungen der Menschen dem Überleben galten, bestand kaum Bedarf an ihrem Inhalt.

In der kalten Jahreszeit wurden viel mehr Leute krank. Unterernährung und mangelnde Hygiene hatten auch die Stärksten schon geschwächt. Die Todesrate, vor allem unter den Alten, war im

Winter höher als sonst. Krankheiten wie Lungenentzündung bildeten die Spitze. Ärzte standen hilflos dabei, unfähig, den unglücklichen Kranken zu helfen, denn es gab kaum Medikamente im Lager. Wer könnte je das Benutzen der ungeheizten Latrinen vergessen, wo es so kalt war, dass sie von den Gefangenen ironisch Schi-Stand genannt wurden.

Die einzige Erleichterung, die der Winter brachte, war der frisch gefallene Schnee. Für eine kurze Zeit bedeckte der weiße Teppich die Fäulnis und Hässlichkeit von Theresienstadt. Es war, als wäre der Schnee gefallen, um die dunklen Schatten dieses deprimierenden Ortes zum Verschwinden zu bringen.

Schnee erinnerte mich an die wunderbaren Zei ten, als ich mit meinen Freunden in Jebenhausen mit dem Schlitten den Vorderen Berg hinunterge fahren war. Ich fragte mich, ob sie sich bei ihren El tern nach mir erkundigten, ob sie mich vermissten. Ich beneidete sie. Sie konnten sich ihre Wünsche erfüllen und Schneemänner oder Schneeburgen bauen, während meine Hauptsorge war, das Knurren meines hungrigen Magens mit einem Mund voll Suppe zu beruhigen.

Es war unmöglich, von den mageren Portionen zu leben, die man durch die Essenskarte bekam. Man musste andere Wege finden, diese Rationen zu vergrößern. In einigen Kellern der Kasernen wurden Kartoffeln gelagert. Keiner durfte diese Schatzhöhlen mit ihren Kostbarkeiten betreten. Kartoffeln waren für uns so wertvoll wie Diamanten, doch nur die Küchenlieferanten durften diese Kleinodien berühren. Für jeden anderen war es streng verboten, die Keller auch nur zu betreten. Die Strafen, wenn man entdeckt wurde, waren streng. Entweder wurde man in die Kleine Festung gebracht, von der man wusste, wie brutal es dort zuging, oder man kam in den nächsten Transport nach dem un-bekannten Osten.

Hunger macht mutig, und der Wille zu leben war

so stark, dass einige Insassen das Risiko eingingen und in die Kartoffelkeller einbrachen. Das musste nachts geschehen, im Schutz der Dunkelheit. Doch nachts herrschte Ausgangssperre. Kein Mensch durfte sich am späten Abend im Freien aufhalten, wenn er nicht hart bestraft werden wollte. Die Ghettopolizei, eine jüdische Polizei, war gezwungen, die Gesetze der Nazi-Oberen durchzusetzen.

Mama war sehr mutig. Nachts stieg sie durch eine schmale Fensteröffnung in den Kartoffelkeller der Dresdner Kaserne. Sie war jünger und gelenkiger als ihre Freundin, die draußen Wache stand. Mama füllte schnell einen kleinen Sack mit den kostbaren Kartoffeln, die sie später mit ihrer Freundin aufteilte. Die Kartoffeln mussten sorgfältig versteckt werden. Wir legten die unseren unter die Strohsäcke und schliefen darauf.

Unsere Wohnquartiere wurden in bestimmten Zeitabständen kontrolliert. Besonders gefürchtet waren die Durchsuchungen durch deutsche Nazifrauen, die »Aufsehweiber«. Sie waren ganz besonders bösartig und unbarmherzig. Gerüchteweise hörten wir, dass eine solche Inspektion in unserem

Quartier zu erwarten sei. Was sollten wir nun mit unseren Kartoffeln machen? Wir mussten einen si cheren Platz für sie finden.

Papa hatte eine Idee. Er entdeckte einen alten Koffer auf dem Abfall, der, obwohl das Schloss ka putt war, noch seinen Zweck erfüllen konnte. Im Hof des Säuglingsheims, in dem mindestens vierzig Babys, meist Waisen, untergebracht waren, lag ein Haufen Lumpen, das wusste Papa. Und dort würde er seine kostbare Ladung verstecken. Die Lumpen würden als Isolierung gegen die bittere Kälte dienen und die Kartoffeln vor dem Frost schützen. Papa hatte bemerkt, dass die Lumpen seit einiger Zeit unberührt an derselben Stelle liegen geblieben waren, und hoffte, das würde auch noch eine kleine Weile so bleiben.

Er entschloss sich, seinen Plan bei Nacht auszuführen. Der Mond war voll und sein Licht würde ihm den Weg zu dem geheimen Versteck leuchten. Sorgfältig legte er die Kartoffeln in den zerbeulten Koffer und hielt den Deckel fest zu. Frischer Schnee war gefallen. Es war sehr kalt und das Eis unter der neuen Schneedecke machte das Gehen schwierig. Papa rannte schnell los, wie ein Dieb in der Nacht, doch schon nach einigen Schritten rutschte er aus, der Koffer ging auf, die Kartoffeln kullerten heraus und lagen da wie Edelsteine im Schaufenster eines Juwelierladens. Im Licht des Mondes waren sie auf dem Schnee deutlich zu sehen.

Papa sammelte sie alle hastig wieder zusammen, und es gelang ihm, sie unter dem Lumpen-haufen zu verstecken. Mama und ich zitterten vor Angst, bis er wieder zu Hause war.

Papas Aktion war nicht zu früh gewesen. Am nächsten Tag wurden alle aus unserem Haus aufgefordert,

sich im Hof unseres Gebäudekomplexes zu versammeln. Unsere Quartiere sollten durchsucht werden. Ich hatte Angst, meine Puppe mitzunehmen, damit die »Aufsehweiber« nicht annahmen, ich würde in ihrem Körper etwas verstecken. Ich hoffte nur, dass sie, wenn sie Marlene fänden, vorsichtig mit ihr umgehen und ihr nichts antun würden. Angsterfüllt warteten wir im Hof. Die Durchsuchung ging glücklicherweise gut vorüber, nichts Unerlaubtes wurde in unserem Haus gefunden und wir durften wieder zurückgehen. Ich schaute sofort nach Marlene. Sie war noch heil und schlief friedlich in ihrem Pappschachtelbett.

Papa musste ein paar Tage später unsere kostbaren Kartoffeln nachts wieder zurückbringen und so die gleiche Aufregung noch einmal durchstehen.

Einige Versuche wurden gemacht, uns in so genannten Beschäftigungsklassen zu unterrichten. Schule war absolut verboten, aber einige mutige Lehrer versammelten uns Kinder auf den Dachböden der Kasernen oder an anderen Orten, wo ein bisschen Platz war. Sie unterrichteten uns aus dem Gedächtnis, denn es waren nur wenige Schulbücher ins Lager geschmuggelt worden.

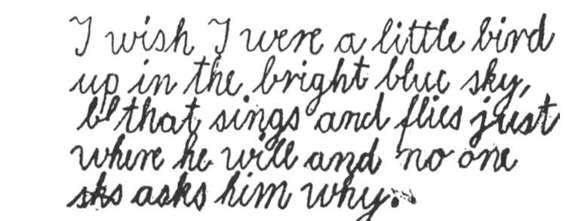

In einer Englischstunde lernte ich das Gedicht »I Wish I Were«, das ich in ein zerfleddertes Notizbuch schrieb.

»Ich wollte, ich wäre ein kleiner Vogel, hoch oben am blauen Himmel, der singt und fliegt, wohin er will, und niemand fragt ihn, warum.«

Es gelang mir, dieses Buch so zu verstecken, dass es bei Inspektionen niemals gefunden wurde, auch

nicht bei einem der gefürchteten Besuche Adolf Eichmanns im Lager.

Ich erinnere mich lebhaft an den Bohusovicer Kesselappell

am 11. November 1943. Es war das einzige Mal, dass ich je außerhalb der Lagermauern war. Uns wurde gesagt, dass einige Insassen vermisst würden und ein vollständiger Anwesenheitsappell außerhalb des Lagers stattzufinden hätte. Mindestens

40000 Häftlinge wurden sehr früh am Morgen auf ein großes, schlammiges Feld getrieben. Es war ein kalter und regnerischer Tag. Wir wussten nicht, was mit uns passieren würde. Wir waren von Soldaten

und Gewehren umringt und bekamen den ganzen Tag lang nichts zu essen. Toiletten standen uns nicht zur Verfügung. Ich beobachtete voller Entsetzen, wie ein SS-Mann mit dem Gewehrkolben auf den Rücken meiner Mutter einschlug.

Einige Leute waren tatsächlich geflohen und waren vielleicht schon in Sicherheit. Nachrichten über die Ansammlung so vieler Häftlinge vor dem Konzentrationslager Theresienstadt mussten durchgesickert sein und wurden vom englischen Sender verbreitet. Folglich kamen keine Befehle mehr aus Berlin, an diesem Tag weitere Aktionen durchzuführen. Nach Mitternacht kehrten wir ins Lager zurück. Viele Menschen waren auf dem Feld an Er schöpfung, Kälte und durch die heftigen Schläge gestorben.

Ende 1943 tauchten Gerüchte über Massenmorde im Osten auf. Das Internationale Rote Kreuz ver langte die Erlaubnis, eines dieser Lager zu besichti gen, um herauszufinden, ob die schrecklichen An schuldigungen der Wahrheit entsprachen. Die Nazis wählten zu diesem Zweck Theresienstadt aus. Viele Monate vergingen, bevor dem Verlangen am 23. Juni 1944 endlich nachgegeben wurde. In zwischen hatte man Theresienstadt einem »Ver schönerungsprogramm« unterzogen. Einige Teile des Lagers waren gesäubert worden. Man hatte eine Anzahl Blocks mit Straßenschildern versehen und einen Kinderpavillon eingerichtet, als Beweis dafür, wie normal das Leben hier sei. In der Ortsmitte gab es ein neues Cafehaus, in dem sich nur einige Auserwählte aufhalten durften. Eine Bank war eröffnet worden, und ein spezielles Lagergeld wurde ausgegeben, das Moses mit den Gesetzestafeln zeigte. Mit diesem wertlosen Geld konnte man allerdings nur scharfen Senf kaufen. Außerdem gab es Hinweisschilder zu einem nicht vorhandenen Spielplatz und zu einer Schule.

Einige Leute hatten neue Kleider und zusätzliche Essensrationen bekommen. Ein paar Kinder erhielten Schokolade und Sardinenbrote genau in dem Augenblick, als die Delegation vorbeiging, und es wurde ihnen befohlen, zu unserem verhass-ten Lagerkommandanten Rahm zu sagen: »Onkel

Rahm, schon wieder Sardinen?« Ich gehörte nicht zu den Glücklichen.

Mitten im Ort spielte ein Orchester in einem neu errichteten Musikpavillon.

Die Bereiche des Lagers, die mit den Besitz tümern angefüllt waren, die man uns gestohlen hatte, waren sorgfältig verschlossen. Blinde, Krüp pel und Kranke hatte man davor gewarnt, sich sc hen zu lassen. Sogar der brutalste SS-Offizier, Ru dolf Haindl, stellte sich freundlich an diesem Tag. Transportlisten nach dem Osten wurden sorgfältig versteckt.

Die Untersuchungskommission des Internationalen Roten Kreuzes verließ das Lager in dem Glauben, dass Theresienstadt ein typisches Lager für den Aufenthalt von Juden sei. Die ungeheure Täuschung war gelungen. Ein Film wurde damals gedreht, um die »guten Bedingungen« in Theresienstadt zu dokumentieren.

Theresienstadt war das Vorzimmer von Auschwitz. Adolf Eichmann, der Leiter des Judenreferats, sorgte persönlich dafür, dass ein ständiger Fluss von Transporten aus Theresienstadt die Gaskammern in Auschwitz füllte. Er und der SS-Kommandant von Theresienstadt entschieden, welche

Guppen von Leuten nach dem Osten deportiert wurden, und befahlen dem jüdischen Ältestenrat, Listen von tausend Menschen aus den bezeichneten

Gruppen für jeden Transport zusammenzustellen.

Manchmal wurden nur alte Leute aufgerufen, ein andermal Kriegsteilnehmer vom Ersten Welt-krieg mit den höchsten Auszeichnungen. Die Auswahl hing vollkommen von den Launen der SS ab. Wir lebten Tag und Nacht in der Angst, nach dem

Osten gebracht zu werden. Es gab Zeiten, in denen |ede Woche mehrere Transporte abgingen.

An den Herbst 1944 erinnere ich mich besonders gut. Es war die Zeit unserer hohen Feiertage -Rosch Haschana, das Neujahrsfest, und Jom Kip-pur, der Versöhnungstag. Jom Kippur ist ein Fastentag,

und obwohl wir ja immer hungrig waren, lasteten und beteten an diesem Tag noch viele Leute, die schon zu einem Transport in den Osten eingeteilt worden waren. Die unglücklichen Menschen bekamen eine Nummer, die ihnen um den Hals gehängt wurde, und mussten sich in einer speziellen Kaserne versammeln. Dann wurden sie gezwungen, in die Viehwaggons zu steigen. Die Türen wurden verriegelt und bis zu ihrer Ankunft in Auschwitz nicht mehr geöffnet. Die meisten luden des Ältestenrates im Lager erlitten das gleiche

Schicksal. Auch sie wurden in den Gaskammern von Auschwitz getötet. Als 1944 eine der letzten Selektionen zur Deportation stattfand, mussten sich alle noch verbliebenen Männer mit Kriegsver letzungen aus dem letzten Krieg im Hauptquartier der SS einfinden. Um unsere Namen war ein roter Kreis gezogen worden. Wir waren vor dem siehe ren Tod bewahrt geblieben.

Eines Tages sprach mich ein älterer Mann auf dein Hof an, den ich nicht kannte. Er war offensichtlich für den Transport nach dem Osten selektiert wor den, denn er hatte eine Nummer um den Hals hängen. Er war verwirrt, nervös und voller Angst. Er drückte mir eine Pappschachtel in die Hand, gefüllt bis zum Rand mit bunten Dingen. Er stellte sich nicht vor und sagte nur: »Hier ist etwas zu meiner Erinnerung.« Dann ging er schnell weg. Ich war verblüfft und überrascht und untersuchte den Inhalt der Schachtel. Es waren kleine gestrickte Gegenstände, bunte Fäden und eine Flasche Entlausungsmittel. Was hatte diesen Mann veranlasst, mich für dieses Geschenk auszusuchen? Wer hatte alle diese Dinge gemacht? Bis heute denke ich immer wieder an diesen Vorfall zurück. Der Mann ist namenlos geblieben und wurde vermutlich in den Gaskammern getötet. Doch sein Wunsch, dass sich jemand an ihn erinnern möge, wenn auch nur ein kleines Mädchen, ist in Erfüllung gegangen.

Meine beste Freundin Ruth und ihre Eltern, mit denen wir zwei Jahre lang die Pritschen in einem winzigen Raum geteilt hatten, befanden sich in ei-nem in dieser letzten Transporte zum Todeslager. Ruth war ebenfalls ein einziges Kind, gerade zwei Monate älter als ich. Wir waren wie Schwestern und teilten unsere Tagträume und Geheimnisse, Sie hatte wunderschöne blonde Haare. Ihr größtes Vergnügen war es, mit Buntstiften, die sie ins Lager geschmuggelt hatte, Bilder auf Papierfetzen zu zeichnen. Sie hoffte, sie würde einmal Künstlerin werden.

Ruth und ihre Eltern kamen aus Berlin. Ihr Vater hinkte aufgrund einer Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg. Wir beiden Mädchen fanden es seltsam, mit so vielen kriegsversehrten Männern um uns herum zu leben, denen Arme oder Beine fehlten oder die sonst eine Kriegsverletzung hatten. Ruths Vater war halb christlich, halb jüdisch und Ruth war als Christin erzogen worden.

Ruth und ich besaßen gleiche Puppen. Bevor sie ihre letzte Reise antrat, vertraute sie mir alle ihre

Puppenkleider an, die ihre Mutter mit großer Sorg falt aus Lumpen genäht hatte.

Ich war schrecklich traurig, als Ruth weg war Ich vermisste sie so sehr und konnte überhaupt nicht aufhören zu weinen. Warum hatte man uns getrennt? Wir hatten uns gegenseitig versprochen, immer zusammenzubleiben, bis wir wieder nach Hause gehen dürften. Und dann würden wir uns bestimmt oft besuchen.

Sicher musste Gott eine Antwort haben, warum sich alles so verändert hatte. Ich beschloss, mit ihm zu reden. Ich hoffte nur, er würde meine kleine Stimme unter den Millionen heraushören, die jeden Tag zu ihm sprachen. Ich bat ihn, über Ruth zu wachen und mich bald wieder in Freiheit sein zu lassen. Doch wenn ich zum nächsten Transport gehören sollte, dann sollte es seine Entscheidung sein.

Ruth starb wegen ihres jüdischen Erbes, obwohl sie sich selbst nie als Jüdin gefühlt hatte. Sie erlebte noch nicht einmal ihren zehnten Geburtstag. In meinem Herzen weine ich immer noch um sie und so viele andere Kinder, die mit ihren Müttern in die Gaskammern von Auschwitz oder zu anderen Vernichtungslagern gebracht wurden.

Ich sehe vor mir, wie die Mütter versuchten, die angsterfüllten und weinenden Kinder zu beruhi-gen. Sie hielten sich an den Händen und redeten ihnen gut zu, dass alles eines Tages wieder besser sein würde. Sie flüsterten: »Nein, Kind, schau nicht auf die rauchenden Schornsteine - betrachte den blauen

Himmel. Schnell, zieh deine Sachen aus. Komm näher zu mir her, ich beschütze dich.« Sie hofften auf ein Überleben, bis die ersten Schwaden von Giftgas in die fest verschlossenen Räume drangen. Mütter versuchten, ihre Kinder zu beschützen und sie bis zum letzten Atemzug in den Armen zu hallen. »Schlaf, mein Kind. Ich kann dir nicht mehr gehen. O Gott, wir werden nicht leben. Aber ich halte dich fest.«

Die Befreiung

Ich lernte ein altes tschechisches Volkslied in The resienstadt. Es erzählte von Hoffnung und von du Veränderung, die der Frühling bringt. Und ich fragte mich, ob wir je den Winter, Theresienstadt, verlassen würden, ob wir das Lächeln des Frühlings und die Berührung des Mai je wieder erleben wür den.

Prijde jaro prijde Bude zase Mäj Usmivä se slunce Zelenä se häj.

Komm, Frühling, komm Es wird wieder Mai Es lacht die Sonne Es grünt der Hain.

Rozpuknou se ledy Volny bude proud Po vodach sumfefeh Lode budou plout.

Eis wird zerbrechen Frei wird der Strom Auf rauschendem Wasser Werden Schiffe schwimmen.

Der Frühling 1945 war anders als die anderen, die ich in Theresienstadt erlebt hatte. Wir wussten es nicht, aber Hitlers Drittes Reich war am Zusammenbrechen und die deutsche Armee ging der sicheren Niederlage entgegen.

Inzwischen machten die Nazis die letzten Versuche,

alle Überlebenden in den Todeslagern im Osten noch zu töten. Als die Alliierten näher rückten,

zwangen die deutschen Soldaten ihre Gefangenen zu langen Todesmärschen in Gebiete, die noch immer unter der Herrschaft der Nazis standen. Ich erinnere mich, in welchem Zustand diese armen Leute in Theresienstadt ankamen. Sie waren barfuß oder ihre Füße waren mit Lappen umwickelt oder steckten in zerrissenen Sandalen. Einige trugen die blau-weiß gestreifte Häftlingskleidung, andere nur Lumpen. Ihre Köpfe waren kahl geschoren. Viele sahen nur noch aus wie wandelnde Skelette. Sie litten

an Typhus und anderen Krankheiten. Vergeb-

lich suchte ich die langen Reihen in der Hoffnung ab, Großmutter unter ihnen zu finden.

In diesen letzten Kriegstagen wurde der Befehl gegeben, Gaskammern in Theresienstadt zu bauen Der Plan war, uns entweder mit Gas zu töten odei durch das Öffnen von Schleusen in einem Teich zu ertränken. Nicht ein einziger Jude in Europa sollte am Leben bleiben. Zum Zeitpunkt unserer Befrei ung waren die Gaskammern in Theresienstadt fast fertig. Nur die sich überstürzenden Ereignisse bewahrten uns das Leben.

Wachen, die fürchteten, von den Alliierten gefangen genommen zu werden, versuchten, die Lagerunterlagen zu verbrennen. Halb verkohlte Papierfetzen flogen durch die Luft. Der Beweis für Tod und Leiden sollte vernichtet werden. Die meiste Asche vom Krematorium, in dem die vielen Toten des Lagers verbrannt worden waren, war schon entfernt worden. Kinder wurden aufgefordert, sich freiwillig zu melden, um diese Reste in den nahen Fluss zu werfen. Als Belohnung für diese schreckliche Aufgabe bekamen sie eine kleine zusätzliche Essensration. Ich habe an dieser Aktion nicht teilgenommen.

Dann, Anfang Mai, rannten die meisten der Bewacher, die nicht im Lager wohnten, weg. Sie ver-

suchten noch, uns zu töten, bevor sie sich aus dem Staub machten, indem sie wild um sich schossen und Handgranaten in das Lager warfen.

Ich kletterte auf eine Barrikade, obwohl das verboten war, und spähte hinaus. Eine Handgranate flog an mir vorbei, die mich nur knapp verfehlte. Die plötzliche Explosion erschreckte mich. Ich betastete meinen Kopf, um sicher zu sein, dass er auch noch da war. Dann rannte ich schnell zu meinen Eltern. Papa sagte, wir müssten irgendwo Schutz suchen.

Viele andere verschreckte Menschen suchten ebenfalls nach einem schützenden Versteck und wir stiegen in einen dunklen Keller hinunter. Je mand hatte eine kleine Kerze dabei, die etwas Licht in den dunklen Raum brachte. Es war voll kommen still. Die Gesichter der Leute spiegelten unsere eigene Furcht wider. Ihre Augen waren wir erstarrt. Ich fühlte mein Herz klopfen. Konnten die anderen das in dieser tödlichen Stille hören?

Ich hatte mein Gebetbuch mitgenommen. Papa hatte es im Herbst 1944, in der Zeit, in der die häu figsten Transporte nach dem Osten stattfanden, auf dem Abfall gefunden. Ich hatte Papa überredet, es mir zu geben, und versprach ihm, dass ich es immer ehren und hüten würde. Der Name eines Mannes stand darin, und ich fragte mich immer wieder, warum dieses heilige Buch wohl beim Abfall gelandet war. Hatte dieser Mann sein ganzes Vertrauen in Gott verloren, als er aus Theresienstadt in den Osten deportiert wurde? Hatte man ihn gezwungen, das Buch zurückzulassen? Oder war er gar schon im Lager gestorben?

Ich öffnete das Gebetbuch. Meine Lippen bewegten sich leise, als ich aus ganzem Herzen das Schma Israel las, ein hebräisches Gebet, das Kernstück der jüdischen Glaubenslehre:

»Höre, Israel! Gott unser Herr ist ein einiger, einziger Gott. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allem deinem Vermögen. Diese Worte, die ich dir da gebiete, sollst du stets auf deinem Herzen haben. Du sollst sie einschärfen deinen Kindern, sollst davon reden, wenn du sitzest in deinem Haus, wenn du gehest auf der Straße, wenn du

dich niederlegest und wenn du aufstehest. Du sollst sie knüpfen zum Zeichen um deine Hand, sie sollen sein Stirnband zwischen deinen Augen, du sollst sie schreiben an die Pfosten deines Hauses

und an deine Thore .« (Deutsche Übersetzung von S. G. Stern)

Ein tapferer Mann wagte es, gegen neun Uhr

abends den Keller zu verlassen und hinaufzugehen, um nachzuschauen. Er kam mit der unglaublichen Neuigkeit zurück: »Die Alliierten sind da, wir sind frei!«

Am Abend des 8. Mai 1945 waren wir endlich von der Sowjetischen Armee befreit worden! Das Erste, was wir taten, war, den gelben Stern von unserer Kleidung zu reißen. Ich hatte drei Jahre in dieser menschlichen Hölle verbracht! Noch immer habe ich die ausgelassenen russischen Soldaten vor Augen, die auf ihren Panzern sangen und tanzten. Wir alle empfanden Freude und Erleichterung, aber auch Schmerz. Viele Fragen blieben offen. Wer von unserer Familie war am Leben geblieben? Was würde uns die Zukunft bringen?

Nach der Befreiung mussten wir noch eine Weile bleiben, denn eine schwere Typhusepidemie hatte

sich in Theresienstadt verbreitet. Viele Insassen, die den Krieg überlebt hatten, starben jetzt, nach der Befreiung, an der Krankheit.

Ich erinnere mich daran, dass ich auf die Barrikade

kletterte und von einem russischen Soldaten ein Stück Schwarzbrot bekam, das mit einem ganzen Berg Butter beschmiert zu sein schien. Ich kaute vorsichtig, ließ langsam die Butter in meinem Mund schmelzen. War es ein Traum oder war ich wach?

Trotz der Typhusquarantäne verließen mein Va-ter und ich die Lagermauern auf der Suche nach etwas Essbarem. Wir gingen durch die Felder und pflückten Rhabarber und in den umliegenden Dör-fern bettelten wir um Essen. Zurück im Lager lauschten wir den Rhabarber gegen Brot und Kartoffeln.

Ich schloss mich einigen anderen Kindern an und zusammen stahlen wir uns in die früheren Naziquartiere

außerhalb des Lagerkomplexes. Auf dem Boden lagen Patronen herum und Streifen von Kinofilmen, die Seeschlachten zeigten. Mitten in einem wunderschönen Park direkt neben diesen Quartieren entdeckten wir zu unserem Erstaunen ein Schwimmbad. Wie anders musste das Leben außerhalb der Mauern gewesen sein! Während wir

hungerten, litten und ständig in der Furcht lebten, unser Leben zu verlieren, führten diese Menschen nur ein paar hundert Meter von uns entfernt ein Leben in Luxus.

Als die Typhusepidemie abgeklungen war, machten sich ein paar der Überlebenden auf, das Lager zu Fuß zu verlassen. Die meisten wussten nicht, wohin sie gehen sollten oder wer ihnen wei terhelfen würde. Anfang Juli 1945 kam schließlich ein Bus aus Stuttgart, der unsere kleine Gruppe, die ursprünglich aus Württemberg gekommen war, abholte. Von ungefähr zwölfhundert Menschen lebten noch dreizehn. Drei davon waren meine Mutter, mein Vater und ich.

Unser Bus verließ das Lager, und bald fuhren wir durch Städte, die durch den Bombenhagel völlig zerstört waren. Die einstmals majestätische Stadt Dresden bestand fast nur noch aus Schutt. Wo immer wir anhielten, scharten sich neugierige Menschen um unseren Bus. Ein kleines Mädchen drückte mir ein Püppchen in die Hand und wollte, dass ich es zur Erinnerung an sie behalte.

Nach einigen Tagen Fahrt erreichten wir das Lager für Vertriebene in Stuttgart. Hier erhielten wir unsere erste gute Mahlzeit. Ich erinnere mich noch genau an den wunderschön gedeckten Tisch mit der weißen Tischdecke. Noch jetzt kann ich den Geschmack der Nudelsuppe spüren, die ich ganz langsam aß, um jeden einzelnen Löffel voll zu genießen. Nie wieder in meinem Leben hat mir eine Suppe so gut geschmeckt.

Wir blieben nur eine Woche in diesem Lager, das speziell für zurückkehrende Juden eingerichtet worden war, denn wir wollten so schnell wie mög-lich zum Haus meiner Großmutter. Wir hofften, sie würde noch leben und uns dort erwarten.

Als wir in Jebenhausen ankamen, erfuhren wir die schreckliche Wahrheit. Großmutter hatte nicht überlebt. Dreizehn Angehörige unserer Familie hatten in diesen schlimmen Jahren das Leben verloren. Unsere einzige Hoffnung war noch, unsere geliebte Freundin Therese wieder zu sehen. Doch zu unserem Entsetzen war sie ebenfalls umgekommen. Als die amerikanischen Soldaten ins Dorf gekommen waren, hatten sie viele Häuser nach Waffen durchsucht. Therese hörte das Klopfen an der Tür, machte aber nicht auf, da sie um ihr Leben fürchtete. Sie blieb hinter der geschlossenen Tür stehen. Schließlich schoss ein ungeduldiger Amerikaner durch die Tür. Sie war auf der Stelle tot.

Die neuen Besitzer von Großmutters Haus stellten uns ein Zimmer zur Verfügung. Als Großmut ter 1941 nach Riga deportiert worden war, war uns das Haus genommen worden, und wir hatten den Befehl erhalten, in die »Judenhäuser« in Göppin gen zu ziehen. Eine christliche Familie hatte da mals die Erlaubnis erhalten, Großmutters Haus zu übernehmen.

Unsere Rückkehr nach so vielen Jahren wurde mit einer Vase voller Feldblumen gefeiert, die auf dem Tisch stand. Die neuen Besitzer versuchten, unseren Schmerz zu lindern. Eines Tages brachte uns jemand eine große Schüssel mit Schlagsahne, Mama und ich schlangen sie in uns hinein, bis uns schlecht wurde. Die Jahre des Hungers hatten ihren Tribut gefordert; unsere Mägen konnten diese reichhaltige Nahrung nicht mehr vertragen.

Wir fanden bald eine dauerhafte Unterkunft in Göppingen. Der Bürgermeister lud uns ins Rathaus ein. Als wir dort sein Bürozimmer betraten, fiel Mama sofort der Orientteppich auf: Es war unserer. Auch die Standuhr hatte einen vertrauten Klang. Sie hatte ebenfalls uns gehört. Nach unserer Deportation nach Theresienstadt war unsere gesamte Habe an verschiedene christliche Familien verteilt worden. Einiges davon hatte seinen Weg ins Rathaus gefunden.

Die Bewohner der Stadt, die sich vor unseren Vergeltungsmaßnahmen fürchteten, behaupteten hartnäckig, sie hätten von dem Grauen, das wir er leben mussten, nichts gewusst. Sie sagten, sie hät-ten die Juden nie gehasst und seien deshalb nicht schuldig an irgendwelchen Verbrechen. Warum hatten sie sich dann damals nicht nach dem Schick-sal so vieler unschuldiger Menschen erkundigt, die so brutal weggeschleppt worden waren?

Unser Haus wurde für die amerikanischen Be-satzungssoldaten ein vertrauter Ort. Sie überschüt-teten uns mit Geschenken und Süßigkeiten. Einige rannten mit ihrer schmelzenden Eiscreme zu unserem Haus, um mir etwas Besonderes zukommen zu lassen.

Soweit ich weiß, war ich das einzige jüdische Kind aus Württemberg, das überlebt hatte. Mein elfter Geburtstag war eine Sensation. Ich wurde ins örtliche Hauptquartier der UNRRA eingeladen, der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, einer Art Wiedergutmachungsstelle der Vereinten Nationen. Ich hatte nur einen Wunsch: Ich wollte einen neuen Puppenwagen, obwohl ich dafür eigentlich schon zu alt war. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie es mir fast das Herz brach,

als ich kurz vor meiner Deportation nach There sienstadt mit meinem hellgrünen Puppenwagen die drei Kilometer in die Stadt gegangen war, um ihn dort einem anderen Kind zu übergeben.

Wie aufregend war meine erste neue Kleidung, ein schwarz-weiß kariertes Kleid, das extra für mich genäht worden war. Ich fühlte mich wie ein Tier, das man aus dem Käfig befreit hatte. Ich wollte nur noch herumrennen und spielen, statt in die Schule zu gehen. Papa bekam sein Textilge-schäft zurück und hatte bald wieder Erfolg damit.

Langsam normalisierte sich alles, aber es war ein einsames Leben. Wir ergriffen die erste Gelegen-

heit, die sich uns bot, und wanderten im Mai 1946 nach Amerika aus. Wir fuhren in einem Viehwag en nach Bremen, zum Hafen. Die Waggons waren mit Zweigen geschmückt und an den Seiten stand mit Kreide in Englisch geschrieben: »God bless President Truman and America.«

Es waren zehn stürmische Tage auf dem Meer, mit der Marine Perch, einem amerikanischen Truppentransporter. Nachts kamen wir im Hafen von New York an. Ehrfürchtig bewunderte ich die blin kenden Lichter von Manhattan, die mir wie aus ei nem Zauberland vorkamen. Lady Liberty, die Frei-

heitsstatue, leuchtete besonders hell mit ihrer Fackel, die uns begrüßte und in ein neues Leben führte. Am nächsten Morgen verließen wir das Schiff, als gerade die Sonne eines neuen Tages aufging-

* Gott segne Präsident Truman und Amerika